LENGUAS DE ESPAÑA

Según una encuesta realizada en el año

2005, el

castellano sería la

lengua materna del 89% de la población española, el

catalán/

valenciano del 9%, el

gallego del 5% y el

vasco del 1%, mientras que un 3% de la población tendría como lengua materna una lengua foránea (fruto de la

inmigración).

2

Nótese que los encuestados podían responder varias opciones

simultáneamente si consideraban que tenían dos lenguas por igual como

maternas, por lo que la suma total no es del 100%.

Salvo el euskera,

lengua aislada, todas las lenguas vernáculas habladas actualmente en España son

lenguas romances, dentro de la familia de las

lenguas indoeuropeas. La mayoría pertenecen al subgrupo de lenguas ibero-románicas, a excepción del

catalán/

valenciano perteneciente a las

occitano-romances y el

aragonés, de adscripción discutida entre un subgrupo y otro.

TIPOS DE LENGUAS

Castellano

Porcentaje de hablantes nativos de idioma Español en España, Gibraltar y

Andorra. El mapa no tiene en cuenta los hablantes de español como

segunda lengua.

El

español o castellano es el único

idioma oficial

de todo el país y es el hablado como lengua habitual y materna por la

gran mayoría de la población española. España es, junto a

Colombia y tras

México y

Estados Unidos,

3 el tercer país del mundo con mayor número de

hispanohablantes.

El castellano es la única lengua oficial en

Asturias,

Cantabria,

La Rioja,

Aragón,

Castilla y León,

Comunidad de Madrid,

Castilla-La Mancha,

Extremadura,

Andalucía,

Canarias y

región de Murcia, aparte de

Ceuta,

Melilla y la mitad de

Navarra.

Es también cooficial junto a otras lenguas en

Cataluña,

Baleares,

Comunidad Valenciana,

Galicia,

País Vasco y la zona vascófona de

Navarra. En todas las

comunidades autónomas bilingües, salvo en

Galicia, el

castellano

es actualmente la lengua materna de la mayoría de la población y la más

utilizada en el hogar, aunque esto se debe en buena parte a los

procesos migratorios ocurridos desde mitad del siglo XX.

Este predominio del

castellano comenzó ya en la

Edad Media en el proceso de la

Reconquista con la hegemonía tanto política como cultural y económica de, primero el

Reino de Castilla (en cuyo entorno nació) y posteriormente de la

Corona de Castilla en el entorno peninsular, con el prestigio cultural que ello conllevó, si bien también era hablada en parte de la

Corona de Aragón y en el

Reino de Navarra, así como la importancia de llegar a ser

lengua auxiliar (tanto

comercial, de comunicación y diplomática) durante los siglos XVI y XVII. En los siglos siguientes el

castellano continuó su proceso expansivo a costa de las lenguas limítrofes con ella; esto se muestra de forma acentuada en el caso del

idioma leonés y del

aragonés, y también en el caso del

euskera. Durante la segunda mitad del

siglo XX, el

franquismo apartó las lenguas regionales de la vida pública y favoreció el uso del

castellano,

a lo que se unieron los procesos migratorios internos ocurridos también

en este siglo y que contribuyeron a la predominancia del

castellano. Esta situación se revertió con la llegada de la democracia a

España y especialmente con la promulgación de la

Constitución de 1978 que reconocía la cooficialidad de las lenguas regionales en sus respectivos territorios; a partir de entonces las

Comunidades Autónomas

bilingües impulsaron diversas políticas para normalizar el uso de sus

lenguas, situación que ha tenido especial éxito en el ámbito educativo.

Idiomas cooficiales

Los Estatutos de Autonomía han establecido los siguientes idiomas oficiales en sus respectivos territorios:

catalán en

Cataluña e

Islas Baleares,

valenciano o

catalán en la

Comunidad Valenciana,

gallego en

Galicia,

euskera en el

País Vasco y una parte de

Navarra, y

Idioma aranés en el

valle de Arán (Cataluña).

Catalán/Valenciano

El

catalán (

català) tiene junto con el

castellano el reconocimiento de idioma oficial en

Cataluña,

Islas Baleares, en la

Comunidad Valenciana bajo el nombre de

valenciano (

valencià)

y en Aragón, cuyo estatuto de autonomía define a las lenguas y

modalidades lingüísticas propias como "una de las manifestaciones más

destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor

social de respeto, convivencia y entendimiento".

Mapa con las diferentes variedades dialectales.

- En Cataluña, el catalán presenta dos variedades principales: el catalán central, hablado en las provincias de Barcelona y Gerona y en la mitad oriental de la de Tarragona, y el catalán noroccidental, hablado en la provincia de Lérida y mitad occidental de la provincia de Tarragona.

En Cataluña, el castellano es la lengua materna de la mayoría de la

población (un 55,0%), el catalán es la lengua materna del 31,6%, y un

3,8% considera a las dos por igual como su lengua materna, según una

encuesta realizada en 2008 por el Gobierno de Cataluña.4 El castellano es predominante en las zonas urbanas, muy especialmente en la región metropolitana de Barcelona y en el Campo de Tarragona (donde en conjunto vive el 76% de la población catalana), mientras que el catalán lo es en el resto de la comunidad autónoma.

- Por su parte, el catalán hablado en las Islas Baleares

es una variedad del catalán oriental que presenta unos rasgos muy

diferenciados del catalán peninsular (entre los que se encuentra una

sustitución de los artículos el/la por es/sa) y recibe el nombre de balear.

En las Islas Baleares, el castellano es la lengua materna del 47,7% de

la población, el catalán del 42,6%, y un 1,8% tiene las dos lenguas como

lenguas maternas, según una encuesta realizada en 2003 por el Gobierno balear.5 El castellano es la lengua predominante en el área metropolitana de Palma de Mallorca y en Ibiza, mientras que el catalán lo es en Menorca y en las zonas rurales de Mallorca.

- En la Comunidad Valenciana, se denomina de forma habitual, tradicional y oficial como valenciano

a la variedad dialéctica del catalán occidental hablada en esta

comunidad autónoma. Durante el siglo XX, la consideración del valenciano

como lengua distinta del catalán o -por otra parte- como variedad del catalán, ha dado lugar a un debate conocido como conflicto lingüístico valenciano. En la Comunidad Valenciana

se distingue lingüísticamente dos zonas: una monolingüe castellana (que

representa un 25% de la superficie regional y donde vive el 13% de la

población) y otra bilingüe valenciano/castellano (75% de la superficie,

87% de la población). En la zona bilingüe, el castellano es la lengua

hablada en el hogar de forma preferente por el 54,5% de la población,

mientras que el valenciano lo es por el 36,4% y un 6,2% usa

indistintamente ambas lenguas, según una encuesta realizada en el 2003 por la Generalidad Valenciana.6 El castellano es predominante en el área metropolitana de Valencia, el área metropolitana de Alicante-Elche y en menor medida, en el área metropolitana de Castellón de la Plana, mientras que el valenciano es predominante en el norte de la provincia de Alicante, el sur de la de Valencia y gran parte de la provincia de Castellón.

Además, dentro de

España el catalán también se habla, pero sin ser oficial, en la parte más oriental de

Aragón (conocida como

Franja de Aragón)

7 y en la comarca de

El Carche, en el noreste de

Murcia.

En conjunto, el

catalán es la lengua hablada en casa de forma preferente por aproximadamente 4.452.000 españoles.

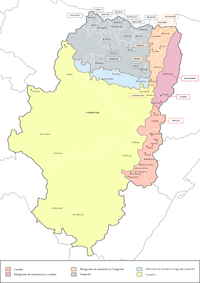

Gallego

Extensión y variedades del idioma gallego.

Hablantes de gallego como primera lengua según los censos de población y vivienda del Instituto Gallego de Estadística.

El

gallego (

galego) es cooficial en

Galicia (

Constitución española de 1978 art. 3.2. y

Estatuto de Autonomía de Galicia art. 5). Cuenta igualmente con "respeto y protección" en

Castilla y León, conforme al art. 5.3 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Forma parte, al igual que el

castellano, del grupo de idiomas

romances ibero-románico y está estrechamente emparentado con el

portugués, con el que formó unidad lingüística (

gallego-portugués) durante la

Edad Media. De hecho, según algunos sigue formándola a día de hoy pese a las diferencias surgidas (ver

reintegracionismo). El gallego presenta tres bloques diferentes de habla que cruzan

Galicia

de norte a sur; son los bloques: occidental, central y oriental, que a

su vez se subdividen en distintas áreas.Se habla, además de en

Galicia y norte de

Portugal, en el occidente de

Asturias y de las provincias de

León y

Zamora. Fuera del noroeste, se encuentra la

fala del valla de Jálama en

Extremadura, relacionada con el

portugués y por tanto también con el

gallego.

En

Galicia,

el gallego es la lengua materna del 52,0% de la población, el

castellano del 30,1%, y el 16,3% tiene ambas lenguas como lenguas

maternas. Por otro lado, el 61,2% de la población usa habitualmente más

el gallego que el castellano, mientras que el 38,3% usa habitualmente de

forma predominante el castellano.

8 Galicia es la unica

Comunidad Autónoma bilingüe en la que se da la circunstancia de que la lengua cooficial es hablada de forma materna por más población que la

lengua castellana.

Al igual que ocurre en otras Comunidades, el

castellano es la lengua más hablada en las zonas urbanas, mientras que el

gallego lo es en las zonas rurales.

En conjunto, el

gallego

es la lengua hablada en casa de forma preferente por aproximadamente

1.470.000 españoles. Otros 784.000 lo hablan de manera indistinta con el

castellano.

Euskera

El

euskera, vasco o vascuence (

euskara) es cooficial con el

castellano en el

País Vasco y en el tercio norte de la

Comunidad Foral de Navarra. Además, cabe destacar que dentro del euskera se diferencian seis

dialectos (

euskalkiak), y una variedad estandarizada, el

euskera batúa.

Conocimiento el euskera: Más del 50% con dominio de la lengua Más del 10% con dominio de la lengua

- En el País Vasco, el euskera es oficial en toda la comunidad autónoma. En casi toda la provincia de Álava y en la zona occidental de la provincia de Vizcaya

esta lengua no se hablaba desde hace varios siglos, por lo que gran

parte de la población de esta zona es totalmente castellanoparlante (el

66% de la población alavesa en 2011). Las variedades habladas son: el vizcaíno en Vizcaya, norte de Álava y en el oeste de Guipúzcoa; el guipuzcoano en la mayor parte de Guipúzcoa; y el alto-navarro en el extremo oriental de Guipúzcoa. Los datos de la V Encuesta Sociolingüística (2011)

realizada por el Gobierno Vasco señalaban que un 32 % de la población

mayor de 16 años era vascoparlante bilingüe (600 050 habitantes), un

17,2 % vascoparlante bilingüe pasivo (322 000) y un 50,8 % era

castellanoparlante exclusivo (951 000).9

- En Navarra, el vasco es cooficial en la llamada zona vascófona, constituida por municipios situados en el noroeste de la comunidad autónoma; la principal variedad dialectal existente es la alto-navarra. Al sur y al este de esta zona, otros municipios forman la llamada zona mixta (donde se facilita su uso). Finalmente, la mitad sur del territorio se encuentra dentro de la no vascófona, históricamente de lengua romance (navarroaragonés en la Edad Media, y posteriormente castellano). En el conjunto de Navarra, el último estudio sociolingüístico del Instituto Navarro del Vascuence realizado en 2008

indicó que para el conjunto de la población de Navarra el porcentaje de

hablantes de euskera era del 11,9 % (además de un 6,2 % adicional de

población que no habla el euskera bien a pesar de tener algún

conocimiento), frente a un 81,9 % de navarros que eran exclusivamente

castellanoparlantes.10

En conjunto, el vasco es hablado por casi un millón de españoles (el 2,15% de la población).

Aranés

Dialecto aranés del occitano-gastón que tiene reconocimiento oficial en el

Valle de Arán.

El

aranés (variedad del

occitano-

gascón hablada en el

Valle de Arán, localizado en el noroeste de la

provincia de Lérida) es oficial en este valle y desde

2006 en toda

Cataluña con el

nuevo Estatuto de Autonomía. En el

Valle de Arán, el

castellano es la

lengua materna del 38,8% de la población, el aranés del 34,2% y el

catalán del 19,4%, según los datos del censo de 2001.

11 El aranés es la lengua materna de cerca de 2.800 personas, lo que representa un 0,007% de la población de España.

Idiomas no oficiales

El

aragonés y el

asturleonés, pertenecientes al grupo

romance occidental, son aún hablados de manera minoritaria en algunas zonas de España; ambos fueron declarados

lenguas en peligro de extinción por la

Unesco a finales del

siglo XX.

Las dos lenguas están reconocidas en sus respectivas regiones, el

aragonés se reconoce como "

lengua propia, original e histórica" de

Aragón a través de la

Ley de Lenguas; el

asturleones está regulado por ley en el

Principado de Asturias y en

Castilla y León se considera el

leonés parte del patrimonio lingüístico a través del nuevo

Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Aragonés

El

aragonés (

aragonés), también llamado informalmente

fabla, era hablado en la

Edad Media en los Reinos de

Navarra, de

Aragón y de

Valencia con el nombre de

navarroaragonés. Actualmente la lengua se habla principalmente en los valles del

Pirineo aragonés y, con un grado creciente de castellanización, se extiende poco más del sur de la ciudad de

Huesca. En estas áreas se puede decir que se conserva el aragónes, con mayor o menor vitalidad. Desde finales del

siglo XX

se ha llevado a cabo una notable revitalización como la creación de

asociaciones defensoras y promotoras del idioma, unificación de unas

normas ortográficas consensuadas, e incluso se llevó un intento de su

cooficialidad en varios municipios del

Alto Aragón.

12

Hay varias asociaciones que regulan la lengua, entre las que destacan la

Academia de l'Aragonés, el

Consello d'a Fabla Aragonesa que son las mayoritarias pero también está la

Sociedat de Lingüística Aragonesa. La lengua estaba regulada inicialmente por la

Academia d'a Luenga Aragonesa, inaugurada en

mayo de

2011,

13 y posteriormente por la

Academia Aragonesa de la Lengua. La

Ley de Lenguas de Aragón de 2009

14 define que los idiomas

aragonés y

catalán son "

lenguas propias originales e históricas" de la

Comunidad Autónoma de

Aragón. Una posterior

Ley de Lenguas de 2013

modificó algunos aspectos de la de 2009. La ley no declara

explícitamente la oficialidad de estos idiomas, tal y como preveía que

lo haría la ley de lenguas, según disponía la

Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de

1999.

15 Se estima que es hablado por unas 12.000 personas. Sus

variedades dialectales son:

Asturleonés

El

asturleonés se habla en

Asturias, con el nombre de

asturiano o

bable (

asturianu); con el nombre de

leonés (

llionés), en parte de las provincias de

León y

Zamora; y con el nombre de

mirandés (

mirandés), en la comarca portuguesa de

Miranda do Douro;

antiguamente (siglos XIX y principios del XX), algunos autores incluían

también dentro de este dominio lingüístico las hablas de transición del

castellano hacia el asturleonés de partes de

Cantabria (generalmente conocidos como

montañés) y de partes de la

provincia de Salamanca y de

Extremadura (generalmente conocidos como

extremeño). Actualmente estas zonas ya no se incluyen dentro del dominio lingüístico nuclear asturleonés.

16 Su uso está regulado por ley en el Principado de Asturias y su ortografía, léxico y gramática por la

Academia de la Lengua Asturiana, que sin embargo no goza de fuerza vinculante para las otras zonas donde se habla; en

Castilla y León

el nuevo Estatuto de Autonomía considera el leonés parte del patrimonio

lingüístico de la Comunidad y, como tal, establece que será objeto de

protección y promoción por parte de las instituciones, quedando tales

medidas a expensas de un posterior desarrollo legal; y en Miranda, donde

tiene una norma ortográfica basada en la fonética portuguesa, es el

único lugar de todo el dominio lingüístico donde es lengua oficial.

17

El asturleonés cuenta con diversas variedades dialectales, agrupadas en

tres bloques o dialectos principales: el occidental, hablado en

Asturias, León,

Sanabria

(Zamora) y la Miranda portuguesa; el central, en buena parte de

Asturias y base de la normativa asturiana, y el oriental. Existe en

Asturias un debate sobre una posible cooficialidad del asturiano,

propuesta apoyada por algunas organizaciones civiles y políticas

minoritarias.

Según un estudio realizado en el año 2003, el asturleonés sería la

lengua materna de un 17,7% de la población de Asturias, un 20,1%

tendrían asturleonés y castellano como lenguas maternas, mientras que un

58,6% de los asturianos tendrían el castellano como lengua materna.

18

Otros

Otros idiomas hablados por la población española son el

caló,

jerga de raíz

española e influencias

romaníes hablada muy minoritariamente por la

comunidad gitana, y el

rifeño, hablado en

Melilla y el

árabe, hablado tanto en Melilla como en

Ceuta, en su variante

dariya.

Lenguas originadas por los procesos migratorios

Debido a la fuerte

inmigración que ha recibido España desde los

años 1990, han aparecido comunidades relativamente importantes de hablantes de otras lenguas. Según el censo

INE del

2006,

un 9,68% de la población española es de nacionalidad extranjera. Un

34,5% de éstos provienen de Hispanoamérica, razón por la que la lengua

más hablada entre los no nacionales residentes en España es el

castellano.

Las lenguas más habladas por los ciudadanos no nacionales son, tras el castellano, las siguientes:

25

- El árabe, principalmente árabe marroquí, es la lengua mayoritaria entre los inmigrantes procedentes del Magreb.

En el 2006 había empadronados en España 618.332 ciudadanos de

nacionalidad marroquí, argelina, egipcia, siria, libanesa, jordana,

tunecina e iraquí. Los árabes se encuentran repartidos por toda España,

aunque su presencia es mayor en Ceuta, Cataluña y Andalucía que en otras comunidades.

- El inglés, hablado principalmente en las provincias de Málaga y de Alicante por ciudadanos originarios del Reino Unido. Existen 315.122 empadronados en España (INE 2006) de nacionalidades británica, irlandesa, estadounidense, canadiense o australiana.

Los ingleses constituyen más del 30% de la población en numerosos

municipios de las costas alicantina y malagueña, donde poseen periódicos

y canales de radio propios. Su presencia también es significativa en

Baleares, Murcia y Almería.

- Las lenguas bereberes, habladas por parte de los 563.012 marroquíes que residen en España. El rifeño es la lengua más hablada entre los inmigrantes de Melilla.

- El portugués, hablado por inmigrantes portugueses (principalmente en Galicia y en León) y brasileños (repartidos por toda España). Los empadronados en España de estas dos nacionalidades suman 153.076 en el año 2006.

- El wu, lengua china hablada por la mayoría de los inmigrantes chinos que hay en España, procedentes principalmente de la provincia de Zhejiang. Hay 104.681 ciudadanos de nacionalidad china empadronados en España (2006).

- El búlgaro. Hay 101.617 búlgaros empadronados en España, y es la nacionalidad extranjera predominante en las provincias de Valladolid y Segovia.

- El francés, presente en España desde la Edad Moderna

a través de las colonias de comerciantes franceses asentados en

ciudades como Cádiz, Sevilla, Alicante o Barcelona. Tras la Guerra de

Independencia Argelina, más de 30.000 pieds noirs

(franceses de Argelia) se instalaron en España, principalmente en la

provincia de Alicante. En España había en el 2006 90.021 empadronados de

nacionalidad francesa, 29.526 de nacionalidad belga y 15.385 de nacionalidad suiza. Asimismo, hay muchos inmigrantes de países africanos que han sido colonias francesas o belgas y donde perdura el francés como lengua oficial o importante (Argelia, Marruecos, Senegal...).

Se imparte como lengua extranjera principalmente el

inglés. Le sigue el

francés y, en menor medida, el

alemán y el

italiano. Hasta los

años 1970

el francés era la lengua extranjera más estudiada, pero fue

posteriormente adelantada por el inglés. La oferta habitual en la

mayoría de los centros educativos españoles es el estudio obligatorio

del inglés desde los 8 años de edad (adelantado a los 6 años de edad a

partir del curso 2007/2008

26

) y durante la educación secundaria (de 12 a 16 años) y Bachillerato

(de 16 a 18 años), a lo que se suma la posibilidad de estudiar de forma

optativa el francés durante la educación secundaria.

Sin embargo, no existe un alto porcentaje de personas que dominen

estas lenguas. Según una encuesta realizada en el año 2005, tan sólo el

27% de los españoles decían tener el suficiente nivel de inglés como

para mantener una conversación en esta lengua, y el 12% de mantener una

conversación en francés.

2

Según esta misma encuesta, el 56% de los españoles sólo son capaces

de mantener una conversación en su lengua materna (frente a un 44% de

media en la Unión Europea a 25 miembros); un 44%, en al menos otra

lengua aparte de en su lengua materna; y sólo un 17% en al menos dos

lenguas aparte de su lengua materna. Nótese que para este último dato se

comprende también, por ejemplo, la capacidad de hablar en gallego o

catalán por una persona cuya lengua materna es el castellano o

viceversa.

Lenguas desaparecidas

Lenguas que se hablaban en el actual territorio español, en la actualidad

lenguas muertas.

Lenguas habladas en la Edad Antigua

La única lengua prerromana que se conserva en nuestros días es el

euskera. Las siguientes lenguas desaparecieron con la llegada del

latín:

Idiomas hablados en la Península Ibérica hacia el 300 a. C.

- Celtíbero, lengua indoeuropea de la rama celta.

Otras lenguas o dialectos de la rama celta relacionadas con el

celtíbero, pero peor documentadas, se hablaban en el centro, norte y

oeste de la Península.

- Lusitano,

lengua indoeuropea de filiación discutida. La teoría más difundida es

que el lusitano fuese una lengua de la rama céltica, pero perteneciente a

un subgrupo distinto del celtíbero. Así, los lusitanos se asentaron en

la Península en una época anterior al resto de pueblos celtas, por lo

que el idioma divergió más rápidamente del resto de lenguas celtas. Los vetones, vecinos de los lusitanos, parece que hablaban también una lengua indoeuropea emparentada con el lusitano.

- Tartésico, lengua de filiación desconocida hablada en la época prerromana en el oeste de Andalucía.

- Aquitano, lengua predecesora del vasco moderno.

- Íbero,

lengua de filiación no establecida. Una teoría difundida pero con poca

evidencia en su favor, es que estaba emparentada con el antiguo aquitano (hipótesis vascoiberista). El íbero se hablaba en la época prerromana en el este de España.

- Fenicio-púnico, lengua semítica noroccidental. Fue la lengua prerromana de Ibiza tras el establecimiento de colonizaciones fenicias hacia el siglo VIII a. C. Posteriormente, el fenicio fue la lengua hablada por los cartagineses que se asentaron en España en el siglo III a. C.

- Antiguos dialectos griegos, variedades emparentadas con el griego clásico, que se hablanan en las diferentes colonias griegas del Mediterráneo español.

- Latín, lengua indoeuropea de la rama itálica. Los romanos se asentaron por primera vez en España en el 218 a. C. y fueron conquistando paulatinamente la Península hasta el sometimiento efectivo de los últimos pueblos prerromanos en el 17 a. C. Su lengua, el latín, se fue expandiendo en los territorios conquistados mediante la romanización

de la sociedad autóctona y la llegada de nuevos pobladores latinos. En

la época final del Imperio Romano, el latín había desplazado a todas las

lenguas prerromanas, salvo parcialmente al aquitano en algunas zonas

alejadas de los centros de poder romanos. Todas las lenguas habladas

actualmente en España (salvo el vasco, procedente del aquitano) proceden

del latín vulgar.

El latín es aún impartido en bachillerato, conservado en numerosas

inscripciones y ya apenas utilizado en actos litúrgicos o similares.

Lenguas habladas en la Edad Media

Durante la edad media fueron habladas algunas lenguas posteriormente

desaparecidas al ser asimilados sus últimos hablantes a la lengua

mayoritaria del territorio:

- Vándalo, lengua germánica hablada por el pueblo de los vándalos, quedó siendo absorbida por la llegada de otros pueblos germanos (y sus lenguajes) como los visigodos (godos) y los suevos (germánicos occidentales).

- Gótico, fue la lengua germánica que hablaban los visigodos y quedó relegada al ámbito privado siendo progresivamente abandonada en favor de los romances ibéricos.

- Mozárabe, es el nombre dado a las hablas romances de uso corriente entre la población de Al-Ándalus.

Era básicamente un conjunto de hablas romances con una gran cantidad de

préstamos lingüísticos del árabe. Finalmente fueron perdiendo terreno

ante el avance de la Reconquista y su política de repoblación en favor de las lenguas romances cristianas y, en el Reino de Granada, ante el árabe andalusí.

- Árabe andalusí, fue la variante de la lengua árabe hablada en Al-Ándalus, durante los casi ocho siglos de dominio musulmán. Acabó perdiendo la mayor parte de sus hablantes tras la conquista de Granada y la posterior expulsión de los moriscos, acabando por desaparecer.

- Guanche, comprende un conjunto de varias lenguas de origen bereber diferentes, habladas en cada una de las islas Canarias desde varios siglos antes de la conquista castellana del archipiélago.

- Navarroaragonés, lengua románica de la que derivaron el romance navarro y el actual idioma aragonés.

- Tabarquino, variante del ligur que fue hablada en el siglo XVIII y probablemente principios del XIX en la Isla de Tabarca

a unos veinte kilómetros de la ciudad de Alicante. Entre los actuales

habitantes de la isla siguen dándose apellidos de origen genovés, por

otra parte en la isla de Carloforte y la localidad de Calasetta en el sureste de Cerdeña queda una importante colonia de personas que siguen hablando el ligur tabarquino.